大阪湾の風を感じる堺。

祭りの熱気が街を駆け抜けるとき、人々の間で必ず交わされる会話があります。

「堺は泉州?それとも河内?」「堺はだんじりがあるから泉州やろ」と言われることもありますが、実は河内にも多くのだんじり祭りがあります。

泉州は八市四町、河内は十九市町村とされますが、そのどちらにも堺市の名はありません。古くから商人の町として栄えた堺は、文化も方言も入り混じる独特の場所です。港町の顔を持ちながら、内陸の河内文化とも深く結びつき、その曖昧さこそが堺の魅力でもあります。

堺市は泉州それとも河内?

大阪府の南部を大きく分ける地域区分では、泉州に岸和田市や泉大津市、高石市などが含まれ、河内には八尾市や松原市、河内長野市などが並びます。

ところが、堺市はそのいずれの一覧にも記載されていません。地名の由来が「境」にあるように、堺はまさに両地域の境界に立つ都市といえます。

泉州8市4町

岸和田市/泉大津市/貝塚市/泉佐野市/和泉市/高石市/泉南市/阪南市/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町

河内19市町村

守口市/枚方市/八尾市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/柏原市/羽曳野市/門真市/藤井寺市/東大阪市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/太子町/河南町/千早赤阪村

管理人の薫子

管理人の薫子驚くことに、堺市はどちらにも属していません。

堺市はどちらにも属さない都市

堺市の周辺を見てみると、泉州側には和泉市と高石市、河内側には松原市や羽曳野市、富田林市などが隣接しています。この位置関係からも、堺市が泉州と河内の間に広がる中間地であることが分かります。

大鳥大社は和泉国の一宮として知られ、かつての「泉州五社」に数えられていましたが、生活文化の面では河内との交流も深く、双方の風土を併せ持つ独自の地域性を築いてきました。

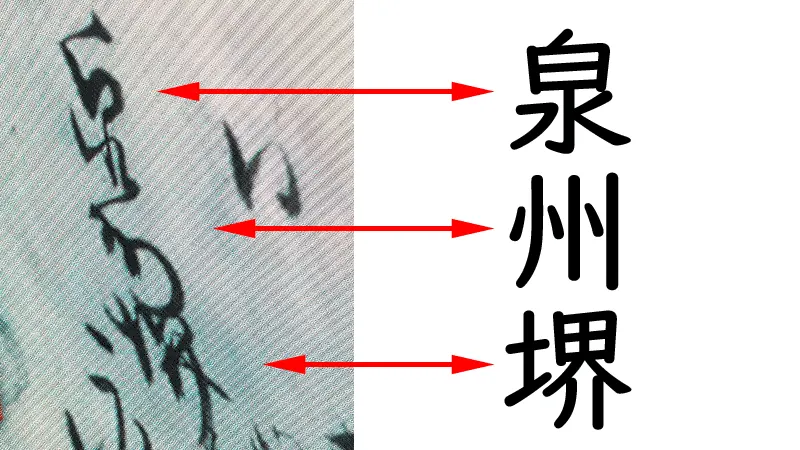

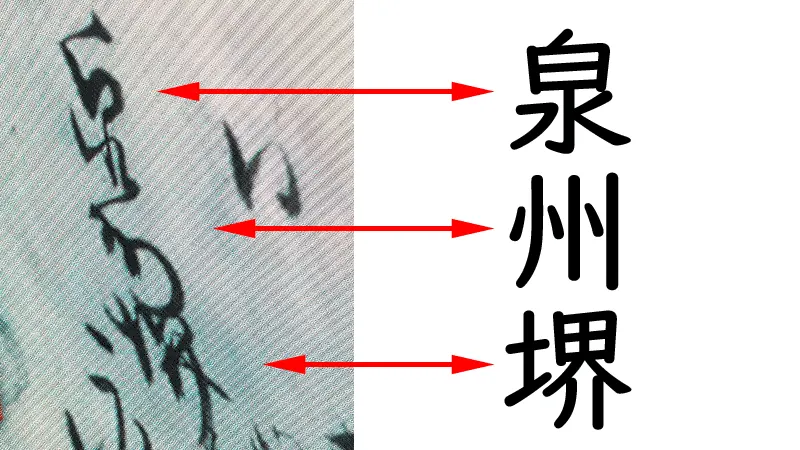

歴史資料に見る「泉州堺」

江戸から明治期の物流記録には「泉州堺」と記された文献が残っています。近代以降の行政文書や新聞記事でも「堺・泉州」と並べて扱われる例が多く、堺が独立した地域として認識されてきたことが分かります。

旧泉州銀行の本店は岸和田市にあり、平成21年3月まで存在していた泉州高校の所在地も同じく岸和田市でした。

また、泉州観光ガイドでは「泉州地域は大阪府南西部に位置し、堺市を含めた9市4町」と明記されています。

北陸の古い物流目録を見てみると、堺から届いた荷物には『泉州堺』と書かれていたそうですよ。

さらに、大阪府の公式サイトでは「堺市と泉州地域」と分けて記載され、読売新聞の地域版でも「堺・泉州」という見出しが使われています。これらの資料からも、堺が泉州と河内の境に立つ独自の都市であることが確かめられます。

堺という名に込められた境界の意味

堺市は、海と陸、過去と現在、そして泉州と河内の狭間に立ちながら発展してきたまちです。港町としての商業文化と、内陸で培われた人情や職人の精神が交わり、どちらにも属さない独自の風土を形づくってきました。

今もなお、堺は二つの地域の境にありながら、そのどちらにも染まらない個性を保っています。泉州でも河内でもない「堺」という存在こそ、地域の誇りであり、大阪の歴史と文化を語るうえで欠かせない象徴といえるでしょう。